コマ地図くるくるホルダー

過去に参加したブルベではコマ地図を利用しましたがA4サイズにプリントアウトした物をそのまま折っただけでしたので走っている途中にコマ図の最終番号がくると、次のページに切り替えるのにわざわざ止まって地図を入れ替えなければいけない面倒さがありました。

コマ図のページの終わりにちょうどPCが来るように印刷したりする工夫もありますが、枚数が多くなればそれだけでも入れ替えが面倒です。

先日の千葉300ではコマ図はやめて、いっその事Qシートだけで走ってみようと試みましたが大失敗に終わります。まず、当日の出走前と走っている最中に雨が降ってしまった事。文字だけの羅列では情報を追うのに疲れてしまい、特に深夜の暗さでヘッドライトの灯り頼りに細かい字は読めません。

走りながらであれば尚更のことです。

地図を追うのが面倒になって、それならば誰かの後を走ればいいやと走ってみるもあまりにペースが違うと疲れるばかりです。

そのうち、地図を追って走るのがブルベ本来の楽しみ方だと気がついて深夜の道はQシート頼りに一人で走ってみます。あぁ、やはりこれが本当なんだよな~なんて気持ちよく走っていると、どうも判らない分岐が出てきたりするわけです。行き過ぎたかどうかもわからず、結局不安になって現在地確認のために携帯のGPSをつかってマップを出したりしました。

なんだかんだで深夜に1回、昼間に1回のミスコースをしました。

事前に地図上でのコースのトレースを行うこと、Qシートに記載されている情報を地図上で確認し、自分にとって追加すべき情報を加えてより確かなコマ地図を用意することにしました。

神奈川600のルートはAlpslabで3つのパートに別れて掲載されていたのでコマ図の番号と照らしあわせて区間距離の確認と補正を行いました。

直前になってルート変更された箇所や掲示板で書き込みのあった追加の情報などあらたに発見できました。

なかでもQシート上で区間距離が間違っているところや大きな間違いでは交差点での右左折が逆になっているところがありました。やはり確認することは大事だと思いました。 出走当日のブリーフィングで変更箇所についてはスタッフから説明がありましたが、そういった箇所も事前に自分で確認できていたことは安心できました。

ラリーなどで使われているコマ地図のフォルダーをブルベ仕様にして使っている人を見かけました。

手元で地図を回転させて送っていけるので、いちいち地図を入れ替える手間もなく非常に楽なようです。

制作方法や実際に使っていた人のを見ると、透明なフタつきパッキンの弁当箱を改造しているものが多い。ホームセンター、100円ショップでそのようなものを購入して、ネジ穴を開けたり、パイプを切ったりと加工に手間がかかること、何よりも重量がかさみハンドル周りの取り付け位置とその取り付け方法が一番の課題。

メーターやライトの場所を考えると弁当箱を安定した位置へ取り付けるのは不可能、ということでこのアイデアは却下。

途中まで穴を開けてしまった弁当箱は修理補修キット入れにする。

そこで第2のアイデアは以前から使っていた100円ショップのマップケース改良バージョンである。

名づけて「ブルベ的くるくるホルダー」

にほんブログ村

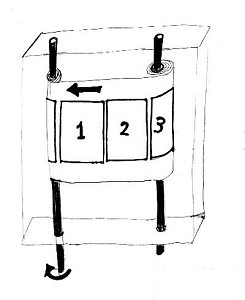

設計案は図のとおり

材料はホームセンターで買った直径6㎜、9㎜の丸棒、金属の中空パイプ、結紮バンド、穴あけパンチ、カッターナイフ、はさみ、のり、両面テープ

2本の軸を設けて、地図の巻取りを行う、至ってシンプルなものである。

底に開けた穴から巻き取り側は長めに棒を伸ばしてカットする。ハンドルのちょうど下に来るように調整し、走行中でも次のコマ図への切り替えがスムーズに行えた。

使い勝手は予想以上によかった。

軸の上部はケースの上に貫通させずに穴あけパンチで開けた穴から結紮バンドで固定、これをわりとルーズな固定にしておく必要がある。なぜなら地図が巻き取られていく側は軸に地図が巻かれて太くなっていく、逆に地図の送り側は回転域が小さくなっていくためである。

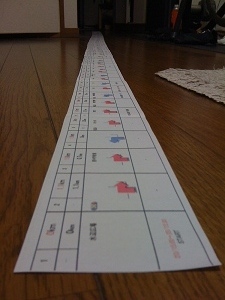

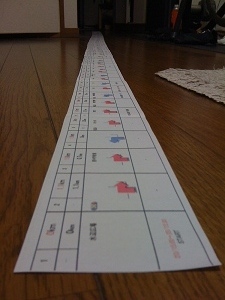

コマ図はA4サイズ1枚あたりに20枚の印刷したものを、切り取って1枚のロールに貼り合わせる。

巻きぐせをつけるためにきれいに棒などに巻きつけておく。回転軸に直接地図を巻かず、金属の中空パイプに地図をまいて芯棒の上でスムーズに送りださせる工夫である。

巻き取り側には芯棒に直接両面テープで地図の初めの部分を貼り付ける。

セットしたものを巻き始めるときれいに地図が動き、くるくると次のコマ図に切り替わっていく。

軸受けの回転もスムーズで特に下の穴の直径(穴あけパンチ)と丸棒がぴったりで地図がたるんだりせずによかった。

![シェア・ザ・ロード[share the road]](http://www.sideriver.com/common/img_velo/share/velo_share_bnr_234_60.gif)

自転車専門誌「バイシクルクラブ」が提案する「シェア・ザ・ロード」

最終的にはすごくシンプルな構造となったが、却って予想以上によい動きで実用性十分で満足であった。

材料はホームセンターで買った直径6㎜、9㎜の丸棒、金属の中空パイプ、結紮バンド、穴あけパンチ、カッターナイフ、はさみ、のり、両面テープ

2本の軸を設けて、地図の巻取りを行う、至ってシンプルなものである。

底に開けた穴から巻き取り側は長めに棒を伸ばしてカットする。ハンドルのちょうど下に来るように調整し、走行中でも次のコマ図への切り替えがスムーズに行えた。

使い勝手は予想以上によかった。

軸の上部はケースの上に貫通させずに穴あけパンチで開けた穴から結紮バンドで固定、これをわりとルーズな固定にしておく必要がある。なぜなら地図が巻き取られていく側は軸に地図が巻かれて太くなっていく、逆に地図の送り側は回転域が小さくなっていくためである。

コマ図はA4サイズ1枚あたりに20枚の印刷したものを、切り取って1枚のロールに貼り合わせる。

巻きぐせをつけるためにきれいに棒などに巻きつけておく。回転軸に直接地図を巻かず、金属の中空パイプに地図をまいて芯棒の上でスムーズに送りださせる工夫である。

巻き取り側には芯棒に直接両面テープで地図の初めの部分を貼り付ける。

セットしたものを巻き始めるときれいに地図が動き、くるくると次のコマ図に切り替わっていく。

軸受けの回転もスムーズで特に下の穴の直径(穴あけパンチ)と丸棒がぴったりで地図がたるんだりせずによかった。

![シェア・ザ・ロード[share the road]](http://www.sideriver.com/common/img_velo/share/velo_share_bnr_234_60.gif)

自転車専門誌「バイシクルクラブ」が提案する「シェア・ザ・ロード」

最終的にはすごくシンプルな構造となったが、却って予想以上によい動きで実用性十分で満足であった。

この記事へのコメント

この前教えてもらった奴だね。

確かに便利そう。

ていうか、イラストまで描いてマメだね・・・

ていうかコマ図も丁寧でマメ。

確かに便利そう。

ていうか、イラストまで描いてマメだね・・・

ていうかコマ図も丁寧でマメ。

この前教えてもらった奴だね。

確かに便利そう。

ていうか、イラストまで描いてマメだね・・・

ていうかコマ図も丁寧でマメ。

確かに便利そう。

ていうか、イラストまで描いてマメだね・・・

ていうかコマ図も丁寧でマメ。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。