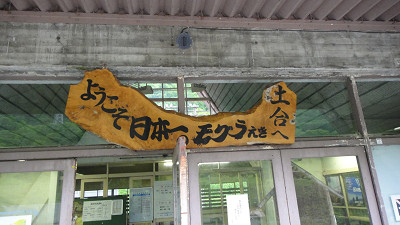

日本一のモグラ駅へ

一ノ倉沢への帰りには古くから谷川岳登山の玄関口として栄えた土合(どあい)駅を訪ねます。

現在は無人駅でしかも一日の列車本数はわずかで東京方面の上りの最終は18時台というありさま。

学生の頃には夏に各駅停車を乗り継いで土合から谷川岳に登ったこともあったが、今はマイカー登山あるいはもっと交通の便の良い水上か上毛高原からバスやタクシーという手もあるでしょう。

さて、せっかく来たのだから下りの地下ホームを見てから帰ろう。

現在は無人駅でしかも一日の列車本数はわずかで東京方面の上りの最終は18時台というありさま。

学生の頃には夏に各駅停車を乗り継いで土合から谷川岳に登ったこともあったが、今はマイカー登山あるいはもっと交通の便の良い水上か上毛高原からバスやタクシーという手もあるでしょう。

さて、せっかく来たのだから下りの地下ホームを見てから帰ろう。

↑土合駅前の広い駐車スペースと駅舎パノラマ

この駅最大の特徴は下りホームが地下70mの新清水トンネル内にあることです。

さらに時刻表データによると現在の上りの定期列車は1日5本

6:40、8:36、12:26、15:31、18:22のいずれも水上行き

1日の平均乗車人数は17人(降車は含まず)ということは休日を含めた平均なので平日は一桁の乗車人数でしょうね。

ホームで下車してから駅舎に行くには、ほぼ一直線に伸びる462段の階段(長さ338m)を上ります。

連絡通路は国道と湯檜曽川を跨ぐ形になっており通路からは湯檜曽川の清流がみえます。

通路はガラス窓でなくアクリル板のような窓でした。おそらく雪の重みなどでガラスが割れることを避けるためかと思います。

143mの連絡通路、さらに24段の階段を上る必要がある。

改札口から下りホームまでは徒歩10分程度を要するため、駅員が配置されていた時代には、下り列車については改札が発車10分前に打切りという扱いになっており、市販の時刻表にもその旨が記載されていた。階段の中間部付近にはベンチが設置されている。

まるで地下に続く要塞への入口のような佇まい。

脇にはエスカレーターの設置スペースが確保されてますが、エスカレーターを設置する予定はないです。

あるいはこの場所にそれが必要とされることは絶対にないでしょう。

冬には駅舎が雪で埋まるほどの豪雪地帯です。

山岳会に在籍していた際には冬の雪上訓練でよく土合駅に前泊しました。

駐車場に車を停めてテントで寝たり、待合室に入りきれない人の多い12月の休前日は待合室からホームへ続く通路にたくさんの人に混じって寝袋で寝たりしたものです。

長年の風雪に耐え抜いてきた駅舎はあちこちで補強されていました。

土合駅にはいろんな思いでもあり、アルペンムードあふれるこの駅は是非残して欲しいものですがひょっとして一つお隣の湯檜曽駅のように解体されてしまう日も近いのだろうか?

そう思うと今回訪ねておいてよかったです。

さてそろそろ帰路に着くとしますか。

湯檜曽の温泉街にあった足湯に寄っていくことにします。

タグ :土合駅

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。